一個夏末的午後,我們走進素華姐位於下竹林的家。素華姐早已站在門口,用那種山裡人家特有的爽朗熱情招呼我們進門。家裡的狗狗「黑豆」慵懶地趴在地上,聽見聲響,只是抬頭打了個大大的呵欠,直到我們走上樓,牠才像突然意識到陌生人的闖入,盡責地吠了兩聲,算是打了招呼。

素華姐的家,是山中極其尋常的樣貌。客廳裡,一組比沙發還大的佛桌佔據了最重要的位置,上面供奉著神明與祖先牌位,一旁還擺著祭祀專用的「春花」,紅色的紙花在一片沉穩的木色中顯得格外喜氣。這是一個信仰與生活緊密交織的空間,時間的痕跡安靜地沉澱在每一個角落。

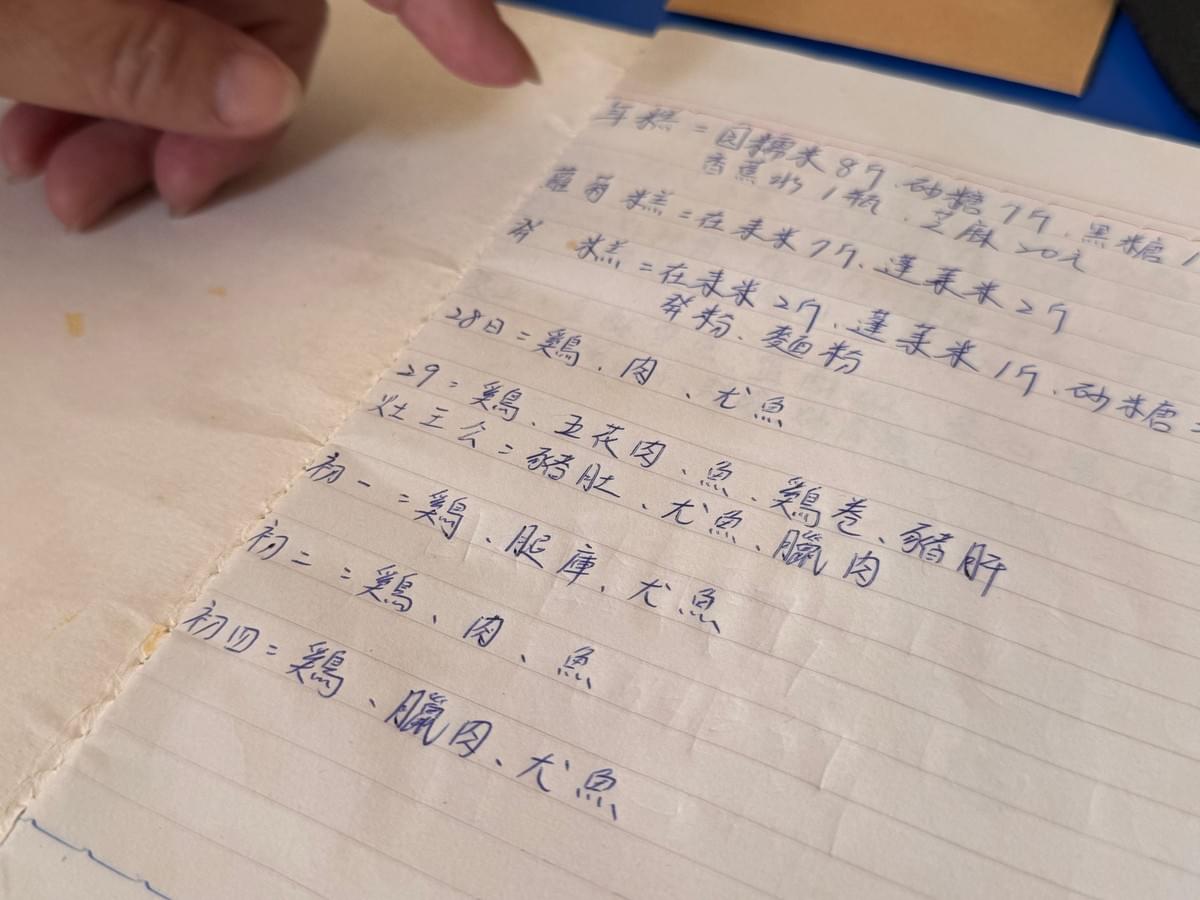

我們的談話,從一本充滿歲月痕跡的筆記本開始。那本筆記,是食譜,也同時是她的日記。翻開它,等於是翻開了素華姐三十多年來的山居歲月,以及一位來自淡水市街的「生意囝仔」,如何一步步成為下竹林公認的「做粿達人」的漫長路途。

一本混合眼淚與米香的筆記

「我們家是日據時代開柑仔店的,是淡水人。」生長在一個父母親都是生意人的家庭,她的童年記憶與市場、買賣有關,廚房裡的活,尤其是費工的傳統米食,從來不是她生活的一部分。

民國79年,她嫁入陽明山,生活場景從熱鬧的市街轉入雲霧繚繞的山林。婚後的生活,意味著全新的學習與適應。起初,她只是個廚房裡的旁觀者。第一年過年,婆婆在廚房裡忙著做甜粿、鹹粿時,只叫她「過來看」。素華姐坦言,當時唯一的感受是「好累喔」。那種從備料、磨米、揉製到蒸炊的繁複過程,對於一個從未接觸過農村廚事的年輕媳婦來說,無疑是巨大的文化衝擊。

然而,學習的時刻來得很快。隔年,婆婆便對她說:「開始做。」也就是在那一年,素華姐的大兒子剛出生。正是在民國81年,在育兒與家務的忙碌夾縫中,她拿起了筆,開始記錄婆婆的傳授。那本筆記本,最初只是為了記下配方,卻在日復一日的實踐中,逐漸長出了自己的血肉。

「我發現,她做的粿比較硬,」素華姐回憶道,「我現在已經調到最佳比例。」她不再只是被動地複製,而是帶著敏銳的味覺與體感,開始進行微調與實驗。例如,婆婆過去習慣用七斤在來米對一斤蓬萊米,蒸出來的粿總是會滿出蒸籠,像火山爆發。素華姐嘗試將在來米量減少,結果發現「反而更Q」。這個小小的改變,卻是品質上的一大步,連婆婆自己都認可了這個「最佳比例」。

這本筆記本,記錄的不只是食材的斤兩與火候的時間,還有一個年輕女性適應新環境的艱辛。前半部是食譜,後半部是(不能翻的)日記。從一個都市少女,到撐起一家傳統祭祀米食的掌杓人,箇中滋味,都濃縮在那本陳舊的筆記裡。那是一本承載著淚水、汗水,最終化為米香的成長紀錄。

素華姐與他的做粿武功密技(兼日記本)

來自土地的堅持:一塊好粿的誕生

素華姐的粿之所以能在左鄰右舍間建立起口碑,源於她對傳統工序近乎固執的堅持。這些堅持,看似費時費力,卻是決定一塊粿好吃與否的靈魂所在。

「在來米粉跟糯米去磨粉,吃起來感覺完全不一樣。」這是素華姐的核心理念。市面上的現成粉料雖然方便,但她堅持,真正的粿必須從「米」開始。她做的粿,原料只有米和水,純米磨出來的米漿,保水度高,做出來的粿,即使放涼了、隔天再吃,依然能保持軟Q的口感。而現成粉做的粿,往往隔天就容易變硬、口感變差。

跟著節氣做粿,是山居的智慧

素華姐的做粿行事曆,是跟著陽明山的節氣與物產走的。她的廚房,像是一座微型的自然時鐘。

秋天,是南瓜的季節。山上的南瓜經過充足的日照,甜度高、香氣足。這時做的南瓜粿,帶著自然的甘甜,是屬於秋收的滋味。光是備料、炒南瓜就要花上一兩個小時,炒到綿密黏稠,再混入米漿,接著是長達四小時的蒸製。一塊南瓜粿從無到有,需要近乎一天的耐心等待。

冬天,輪到菜頭粿登場。陽明山的蘿蔔,在冷冽的氣候下生長,特別清甜多汁。素華姐的菜頭粿,吃得到蘿蔔的清香,是冬日裡最溫暖的家常味。除了傳統的煎蘿蔔糕,她有時也會將其切塊,與香菇、蝦米一同煮成粿仔湯,或是用XO醬拌炒,為傳統點心增添新意。

清明時節,山徑邊、田埂上,鼠麴草紛紛探出頭來。這種帶著淡雅清香的野菜,就是製作草仔粿最天然的材料。將鼠麴草汆燙後揉入糯米糰,包入炒香的蘿蔔絲乾,就是最具代表性的春天滋味。

這些跟著時序製作的米食,過去是農忙時節,婦女準備給下田工作家人補充體力的「點心」,以及與山村的祭祀、宗教文化連結。每一個節氣,都有對應的粿,用以敬天、祭祖,也凝聚家族的情感。

日記本上除了食譜以外,還記載著年節要祭祀的內容

不賣的自信:分享,是最好的滋味

「村子裡,現在只剩我一個會做粿了。」素華姐說這話時,語氣裡沒有驕傲,反而帶著一絲感慨。那些過去熟悉的老一輩逐漸凋零,七十多歲的鄰居們,也不諳做粿的繁複工序。這項傳統技藝,在講求效率的現代社會,似乎正慢慢地被遺忘。

有趣的是,素華姐的粿,從來不賣。

「我對自己的東西很有自信,我都買好的材料。我不想跟市場比價,但我做的東西,我滿滿的自信。」這份自信,來自於她對每一個環節的嚴格把關。因為不計成本,所以無法量產;因為無法量產,所以更顯珍貴。過年時,是她最忙碌的時刻。她曾經為了分送給不會做的老鄰居與親戚,一口氣蒸了兩百多碗發糕。

對她而言,做粿最大的成就感,不是來自販售後的金錢回報,而是「看著大家吃」。當親朋好友們圍坐在一起,品嚐著她用心製作的粿,那份滿足與喜悅,是任何事物都無法取代的。分享,讓這項傳統技藝超越了食物本身,成為一種情感的連結。透過一塊塊軟Q的粿,傳遞的是人與人之間的關懷,是鄰里之間的溫情,也是對傳統文化的默默守護。

從廚房到日常:一位山居女性的生命轉化

從一位連粿都沒做過的生意人家女兒,到現在成為下竹林公認的「做粿達人」,她將婆婆的技藝內化,卻不全然複製,而是在尊重傳統的基礎上,融入自己的理解與創造,最終走出自己的手路。那份軟Q的口感,吃下的已不只是米與水的單純組合,還有時間、情感與一份款待的心意。

訪談結束時,日頭已漸漸西斜。素華姐的廚房裡,彷彿還飄散著淡淡的米香。那不僅是食物的香氣,也是一位女性用三十多年的歲月,在陽明山這片土地上,踏實生活、溫柔待人所沉澱下來的,獨一無二的生命氣味。

素華姐的南瓜粿,充滿南瓜香氣又好吃。

秋日風味的封存:南瓜粿

秋日風味的封存:南瓜粿

材料

- 米:在來米與蓬萊米,依循 4:1 的黃金比例 。

- 南瓜:選用秋季當令、香氣與甜度充足的南瓜 。

- 調味料:鹽、胡椒、紅蔥頭酥 。

- 水:用於浸泡與磨漿 。

步驟

- 滴水磨漿:將在來米與蓬萊米以4:1的黃金比例浸泡五小時以上,細細研磨成漿,這是粿體軟Q的靈魂。

- 慢火煨泥:將南瓜去皮後磨絲,入鍋慢煮成軟綿瓜泥,佐以胡椒、鹽與紅蔥頭酥調味。

- 米瓜交融:趁著餘溫,將雪白的米漿拌入溫潤的金黃瓜泥之中,均勻混合。

- 長時靜蒸:入籠以大火蒸炊四個半小時,讓米與瓜的風味在時間的催化下緊密結合,水份充分蒸發,延長保存時間。